自家用車を所有している人は、車検についてはよく知っていても「法定点検」についてはあまり知らない人が多いのではないでしょうか。法定点検は車検とは別の点検で、法律により車の所有者に実施義務を課しています。今回は法定点検が実際にどんな点検なのか、また義務化されているのであれば罰則はあるのか、などについて詳しく解説していきます。

目次

車の法定点検とは

法律で定められた定期点検

法定点検とは、道路運送車両、つまり自動車の定期点検整備のことです。自動車の使用者は、道路運送車両法の第4章第48条に基づき、自動車の種別や用途等に応じて自動車の点検義務があります。

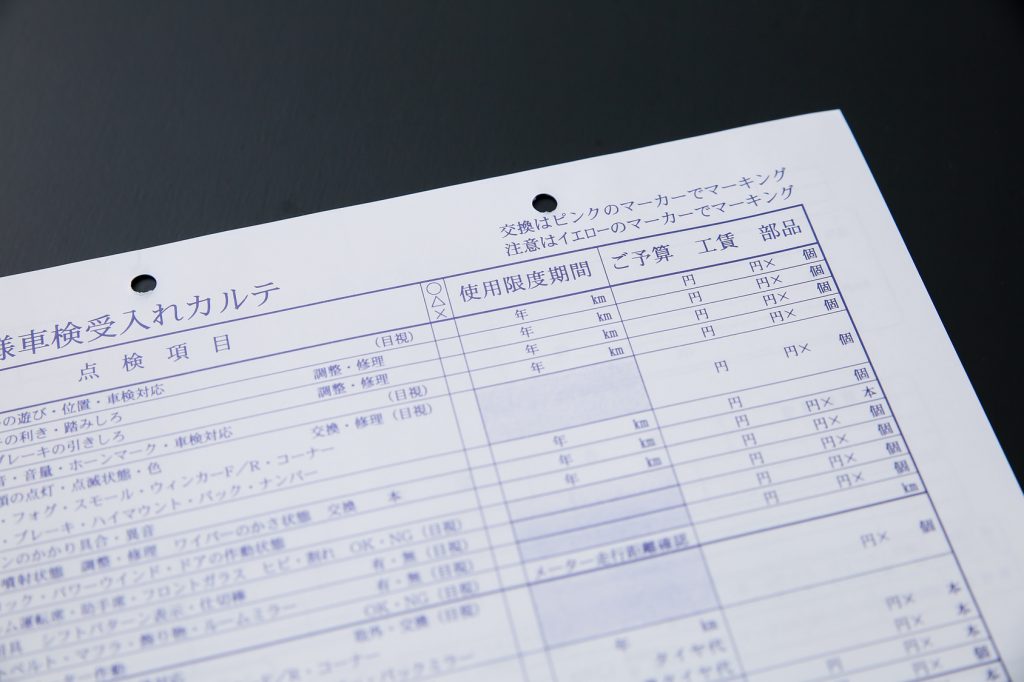

また、道路運送車両法第49条では、自動車の使用者は点検の結果や整備の概要などについて点検整備記録簿へ記載の上、一定期間保管する義務があるとしています。点検や整備を業者が行った時は、点検整備記録簿への記載は業者が行います。

車検と法定点検とは別物

定期点検は、車検の際に同時に実施されることがしばしばあるため車検と定期点検を混同して理解されがちですが、車検と法定点検は別物です。車検は、安全性や公害の防止について保安基準に適合しているかどうかを検査するものです。一方、定期点検は「予防整備」とも呼ばれ、不具合な箇所または不具合になる恐れがある箇所について、故障やトラブルなどを未然に防ぐために点検や整備を行うものです。

自家用乗用車の期間は1年と2年

定期点検は時期が定められており、自家用乗用車および軽自動車(以後、「自家用乗用車等」と表記します)の場合は1年点検と2年点検があります。点検項目は、1年点検では26項目、2年点検では、さらに30項目を加えて56項目となっています。

後ほど詳しく説明しますが、認証工場で定期点検を実施すると、点検を実施した証としてフロントガラスに「点検整備済ステッカー」が貼られます。「点検整備済ステッカー」には、次回の点検時期などが記されています。

車種や期間によって検査項目は異なる

定期点検は、前述のとおり期間によって検査項目(数)が変わります。また、車種によっても検査項目は異なってきます。ここでは、一般的に使用されている自家用乗用車等について主な項目を紹介していきましょう。

まず、1年点検の点検項目ですが、26項目のうち10項目が、ブレーキペダルや駐車ブレーキ、ブレーキパッドなどの制動装置に割り当てられています。走行を止めるための装置を重視しており、事故を未然に防ぐ予防整備の中核といえるでしょう。その他、1年点検の主な点検項目は、トランスミッションなどの動力伝達装置、バッテリなどの電気装置、原動機などです。

次に2年点検ですが、1年点検にはなかった緩衝装置や有害なガス等の発散防止装置などが検査項目に追加されます。その他主な追加項目としては、ハンドルなどのかじ取り装置、制動装置や走行装置などです。

法定点検はどこでやる?自分でできる?

ディーラーやカー用品店など

定期点検は、専門業者に依頼するケースが一般的です。ただし、定期点検を実施する業者もさまざまです。

例えば、カーディーラーは所有車の販売店であるため、必要な設備や技術、知識などもクオリティが高いといえるでしょう。そのため、初心者にとってはカーディーラーでの点検は安心といえますが、料金は他の業者に比べて高めです。

ある程度車に関する知識がある人であれば、カーショップやガソリンスタンド、フランチャイズ車検専門店、民間整備工場などで点検を受ける方法もあります。例えば、よく利用するカーショップやガソリンスタンドがあれば依頼しやすいかもしれません。

認証工場で点検するとシールが貼られる

認証工場で定期点検を実施すると、車にシールが貼られます。これは「ダイヤルステッカー」と呼ばれるものです。ステッカーには次の定期点検の実施時期を表示しており、外から見ても分かるよう表示されています。

ダイヤルステッカーは、いわゆる「点検整備済」のステッカーであり、認証工場で点検整備した車にのみ貼り付けされます。業者に点検整備を依頼した場合でも、業者が認証工場でなければステッカーは貼られません。

なお、点検整備済ステッカーの貼り付けについて、1つ注意点があります。点検時期が過ぎたステッカーを貼ったままにしていると保安基準法違反になってしまいます。期日を過ぎたステッカーは速やかに剥がしましょう。

自分で点検しても良い

定期点検は、やり方や手順さえ覚えれば、自分で実施することも可能です。定期点検の項目や内容などは、車に備え付けられている整備手帳に詳しく掲載されています。

特に1年点検は、ドアロックが正常かどうか、ホーンは鳴るかどうかなど、専門的な知識がなくてもできる内容が多いです。点検が完了したら、整備手帳の右下に、自分の名前と点検を実施した年月日、走行距離を記入の上、印鑑を押印して完了です。

一方、2年点検については、先にも触れましたが点検項目が56と1年点検の倍近くあります。また、車をリフトアップするなど専門工具や専門知識も必要です。2年点検は、2回目以降の車検と同じサイクルのため、車検の時に合わせて業者に依頼した方が良いかもしれません。

車の法定点検にかかる費用や時間は?

1年なら自家用車は10,000円からが目安

ディーラーにより法定点検を受ける場合の相場は、1年点検では10,000円からとなっています。ただし、点検費用は車種によっても異なります。基本的に排気量が少ない車の方が安く、排気量が多くなると高くなっていきます。

例えば軽自動車の場合、9,000円程度から14,000円程度、1,000ccから1,500ccまでのクラスでは、10,000円程度から16,000円程度です。なお、この相場はあくまで点検費用のみであり、もし点検時に部品交換などが必要になるとさらに金額は上がっていきます。

1年点検により交換が必要となる部品で代表的なものは、エンジンオイルやオイルエレメント、ブレーキパッドの3つが挙げられます。交換などのメンテナンス費用には、おおよそ30,000円から50,000円かかるため、点検費用と合わせると、40,000円から60,000円は必要といえます。

なお、先に述べたとおり、1年点検については自分でも実施可能です。もし自分で点検を行えば、点検費用を節約できます。

点検項目にもよるが60分以上かかる

点検にかかる時間は、60分程度が一般的です。ただし、不具合などにより部品交換が必要になると60分より長くなります。

自動車の登録日や前回の定期点検日以降の走行距離が、1年あたり5,000km以下の場合は点検項目を一部省略することができますが、前回の点検を実施していたことが条件です。走行距離が多かったり、山道などのアップダウンでの走行が多かったりなど、車に負担をかけていた場合は、点検項目が増えることもあります。

車の法定点検の期限を過ぎた場合は?

法定点検だが罰則規定は無い

法定点検は、法律で定められた義務ですが、実施していなくても罰金や免許の点数が加算されるなどのペナルティはありません。ただし、バスやトラックなどの事業用の車両については、点検を怠ると罰金が科される、あるいは運行停止命令などの罰則があります。

安全にドライブするためには受けるべき

どんなに性能の優れた自動車でも、使用していくうちに各部品の磨耗や劣化は進行します。自動車は、複雑な機械部品や電子部品など、合計でおよそ3万点もの部品で構成されているいわば大きな精密機械のようなものです。

自動車は、所有しているだけでも時間の経過によりバッテリやオイル等の劣化や、温度変化や湿度などにより不具合が生じることもあります。またエンジンをかけている間だけでも、オイルやベルト類などが劣化します。まして走行するとなれば、タイヤやブレーキ関連の部品も消耗するなど、使用すればするほど故障や性能低下のリスクも高くなるのです。

安全なドライブのためには、自動車本来の性能を極力維持する必要があります。こういったことから、定期的に点検を実施することは、安全なドライブだけでなく愛車を長持ちさせることにもつながってくるでしょう。

メーカーによっては保証対象外に

自動車が故障した場合、いわゆるメーカー保証という、自動車メーカーによる保証を受けられます。ただし全ての部品に対してではありません。メーカー保証はおおまかに2種類あります。

まず1つ目は一般保証で、対象はタイヤやチューブその他の消耗品、また後述する特別保証部品を除いた全部品です。保証期間は、新車から3年間か、走行距離が60,000kmに達するまでのいずれか早い時期となります。

もう1つの特別保証は、エンジンやミッションなど、保証期間が特別に長い部品が対象となります。保証期間は、新車から5年か、100,000kmに達するまでのいずれか早い時期です。

なお、部品が壊れていても保証を受けられないケースがあります。例えば、法令などで定められたメンテナンスを怠った車が故障したり部品が壊れたりした場合は、保証を受けられません。また、中古車を購入した時にありがちですが、保証書の名前が自分の名前でない時、つまり前のオーナーの名前になっている時も同様です。

メーカー保証を受けられなくとも、有償により修理してもらえればまだ良いですが、修理自体を断られるケースもあり得ます。日頃から、車に備え付けのメンテナンスノートなどに目を通し、保証の対象となるケースや対象外となるケースについて確認しておいた方が良いでしょう。

まとめ

法定点検は、法律により義務化されてはいるものの、行わなくても罰則はありません。しかし、自動車は何万もの膨大な量の部品からできており、定期的な点検を怠ると各部品の劣化や磨耗などが起こりやすくなり、故障や事故の原因となります。愛車を安全に長く使用するためにも、車検だけでなく定期点検も忘れずに実施しましょう。