確定拠出年金に加入している人のうち、確定申告が必要な人と必要のない人がいます。今回は、それぞれのケース例や確定申告書の詳しい書き方、必要書類について分かりやすく説明します。確定拠出年金への理解を深めて、賢い節税につなげましょう!

目次

確定拠出年金で所得控除の対象になるのは?

年の1月1日から12月31日までの所得に対する税(所得税)を決めたり、払い過ぎていた税金を還付するために必要な手続きが「確定申告」です。所得税は、所得控除額を一年間の所得金額から差し引いた課税所得金額に税率を乗じて算出されます。

所得控除は14種類あり、それぞれが税負担の調整を行う趣旨で設けられています。確定年金拠出年金の掛金は、「個人的な事情による特定の支出に対する配慮」として所得控除に含まれています。

企業型はマッチング拠出部分

企業型確定拠出年金(略:企業型年金)の掛金は会社が負担します。企業型年金を実施する会社に勤めている人(60歳未満)を対象にして企業が労使契約に基づいた規約を定め、厚生労働大臣の承認を得て実施されています。

規約内に「個人での掛金拠出を認める(マッチング拠出)」旨の記載がある場合、企業型年金に上乗せした形での拠出が可能です。「マッチング拠出」を行っている人は、自分で拠出した掛金の全額を所得から控除できます。

個人型は全額所得控除の対象

個人型確定拠出年金(略:個人型年金)は、国民年金加入者や公務員、会社が企業年金を実施していない厚生年金加入者などを対象にしています。個人型年金の掛金全額が所得控除の対象です。

確定拠出年金で確定申告が必要なケースとは

同じタイプの確定拠出年金に加入しているのに、確定申告が必要な場合と、そうでない場合があります。確定申告の必要があるのは一体どういうケースなのか、詳しく見ていきましょう。

会社員やサラリーマンで年末調整を受けていない場合

確定拠出年金加入者のうち年末調整を受けていない人は、年間に払い込んだ掛金を所得控除として確定申告します。確定申告が必要なケースの具体例をいくつか紹介します。

・マッチング拠出または個人型年金加入者で、掛金が給与から天引きされていない人が年末調整を受けなかった(掛金の所得控除を申告しなかった)場合

・マッチング拠出または個人型年金加入者で、その年の途中で退職し年末調整を受けていない場合

自営業者は確定申告が必要

自営業者(個人事業主)は、毎年の確定申告の際に個人型年金の掛金全額を所得控除として申告します。忘れずに申告しましょう。

専業主婦は対象外

専業主婦(主夫)が個人型年金に加入している場合は、課税対象となる収入がないので確定申告の必要はありません。ただし、その年に離職しある程度の収入を得ていた場合は、確定申告をした方がいい場合もあります。

個人型確定拠出年金の確定申告書の書き方

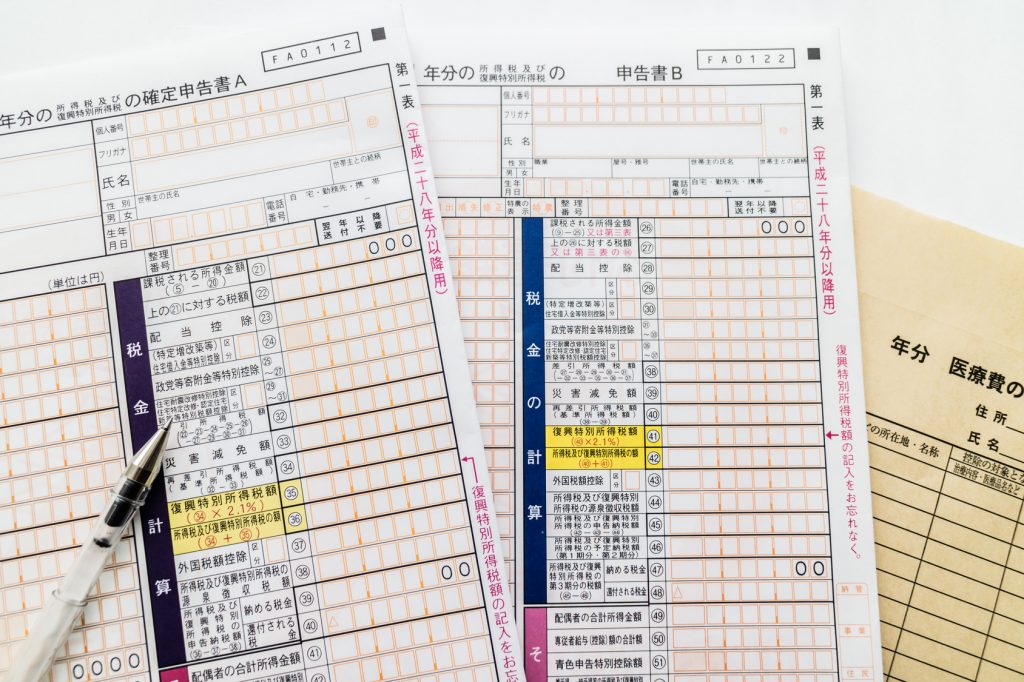

個人型確定拠出年金の掛金を所得控除として申告する場合、所定の確定申告書を使用します。見慣れない言葉がたくさん並んでいて、一見ややこしく感じるかもしれませんが、申告書の記入は該当欄に金額を入れるだけの作業になっています。

個人型確定拠出年金の確定申告の必要書類

個人型年金の確定申告には、「小規模企業共済等掛金払込証明書(略:証明書)」が必要です。この証明書は国民年金基金連合会が毎年10〜11月の間に発行するもので、確定申告の添付書類となっています。

証明書に加え、個人事業主の場合は確定申告書と通常の申告に必要な書類、そして会社員は確定申告書と源泉徴収票が必要です。もし、紛失や汚損で証明書の再発行の必要がある場合は国民年金基金連合会か運営管理会社(証券会社など)に依頼をします。再発行までに通常約2〜3週間ですが、混雑時は時間がかかる可能性もあります。

確定申告書の記入方法

確定申告書には2つの種類があり、確定申告書Aは簡易版で会社員や公務員が確定申告をする時に使います。確定申告書Bは汎用版で個人事業主や不動産収入がある人、フリーランスなどが確定申告をする時に使う書類です。

ここでは、確定拠出年金に関する記入方法のみ紹介します。確定拠出年金の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」という控除に含まれ、申告書A・Bともに記入する欄は同じですが、それぞれの申告書の記入欄番号も合わせて記載します。

まず、申告書第二表の右上あたりの「小規模企業共済等掛金控除(A-7、B-13)」の「掛金の種類」に「確定拠出年金」を記入しましょう。次に、「支払掛金」に「払込金額(証明書に記載されている金額)」を記入し、控除の合計欄に合計金額を記入します。

そして、申告書第一表の左側にある「所得から差し引かれる金額(A-7、B-13)」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、第二表の合計額を記入します。

まとめ

確定拠出年金に加入している人で確定申告の必要がある人は、欠かさず申告することで所得税や住民税の負担軽減につながります。もし、確定申告で分からないことがあれば最寄りの税務署に相談すると詳しく教えてくれます。申告はインターネットでもできますので、事前にチェックしてみてはいかがでしょうか。